浮世絵 Ukiyo-e

浮世絵(うきよえ)は、日本の江戸時代初期に成立した、絵画のジャンルのひとつ。

芸術より娯楽に徹し、後に風景画や花鳥画が流行るも、販売することに特化して製作された。

江戸時代までの絵画は公家、大名などの庇護による土佐派や狩野派が主であった。その中で風俗画も描かれていたが承応年間頃(1654年)には衰退し、庶民階級による風俗画が描かれるようになった。

これは、土佐派や狩野派から転身した者や庶民階級から出現した絵師が浮世絵の源流を形作ることになったことによる。明暦の大火により江戸の町が焼き尽くされた後、町人の経済力は強くなり風俗画はその階級の気風の要求に応えるものに変化していった。岩佐又兵衛の工房による風俗画はそれまでの風俗画と浮世絵を繋ぐものであり、菱川師宣に至り風俗画を1枚の独立した絵画作品としたことで浮世絵の始祖と呼ばれている。

浮世絵の作品形態は、肉筆画(筆で直に描いたもの)と木版画(印刷物)に分かれ、後者は一枚摺と版本(書籍)に分かれるが、庶民に広まった背景として、大量生産とそれによる低価格化が可能な版画形式があげられる。商業資本たる版元の企画の下での、絵師(作画)、彫師(原版彫)、摺師(印刷)の分業体制が確立され、まとまった部数を摺ることによって、廉価で販売、版本の場合は貸し出すことが出来た。

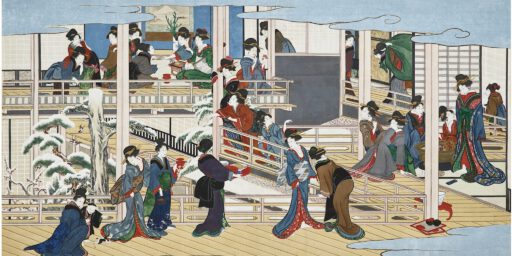

題材は、大名や武家などの支配階級ではなく庶民町民階級からみた風俗が主であり多岐に及ぶ。初期には歌舞伎や遊郭などの享楽的歓楽的世界が対象となっており多くの役者絵や美人画が描かれていった。後に武者絵や風景画(名所絵)など数多くの題材に拡がっていった。同時に流行や報道的な社会性を帯びていることから、江戸幕府に対する体制批判や風俗の乱れを封じるために度々内容に規制をかける禁令が幕府より出される事態にもなった。

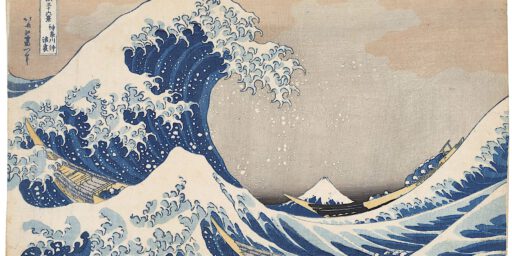

19世紀後半になるとパリ万国博覧会(1867年)に浮世絵も正式出品され反響を呼び、ジャポニスムのきっかけにもなり印象派の画家たちに影響を与えた。 20世紀以降では、変化・消失した名所、人々の生活や生業、文化などを伝える歴史資料としても活用されている。

Ukiyo-e[a] (浮世絵) is a genre of Japanese art that flourished from the 17th through 19th centuries. Its artists produced woodblock prints and paintings of such subjects as female beauties; kabuki actors and sumo wrestlers; scenes from history and folk tales; travel scenes and landscapes; flora and fauna; and erotica. The term ukiyo-e (浮世絵) translates as “picture[s] of the floating world”.

In 1603, the city of Edo (Tokyo) became the seat of the ruling Tokugawa shogunate. The chōnin class (merchants, craftsmen and workers), positioned at the bottom of the social order, benefited the most from the city’s rapid economic growth. They began to indulge in and patronize the entertainment of kabuki theatre, geisha, and courtesans of the pleasure districts. The term ukiyo (‘floating world’) came to describe this hedonistic lifestyle. Printed or painted ukiyo-e works were popular with the chōnin class, who had become wealthy enough to afford to decorate their homes with them.

Ukiyo-e was central to forming the West’s perception of Japanese art in the late 19th century, particularly the landscapes of Hokusai and Hiroshige. From the 1870s onward, Japonisme became a prominent trend and had a strong influence on the early French Impressionists such as Edgar Degas, Édouard Manet and Claude Monet, as well as influencing Post-Impressionists such as Vincent van Gogh, and Art Nouveau artists such as Henri de Toulouse-Lautrec.

art-culture.world/reviews/neo-edo-kunichika-toyohara-aoyama-meguro