2026年ヴェネツィア・ ビエンナーレ 日本館 アメリカ人荒川ナッシュ医に決定。個人的な意見:小泉明郎の方が良かった。 American Ei Arakawa-Nash has been chosen for the 2026 Venice Biennale Japan Pavilion. Personal opinion: KOIZUMI Meiro would have been better.

Buongiorno d’Italia!

Well, there was a very long period in my life when I, as a Japanese trendsetting artist who will go down in Japanese art history, never believed I would be invited to the Japanese Pavilion because I possess a German passport. (Japan doesn’t allow dual citizenship.) To this day, I haven’t won a single prize in Japan. I sense a certain discrimination that involves a xenophobic character.

実は、日本の美術史に名を残すであろう日本のトレンドセッターである私が、ドイツのパスポートを持っているという理由で日本館に招待されるなんて、人生で長い間信じられなかった時期がありました。(日本は二重国籍を認めていません。)今日まで、日本で一度も賞をもらったことがありません。ある種の外国人排斥的な差別を感じています。

I’m delighted that an American has now been selected for the Japanese Pavilion. Congratulations, Ei Arakawa-Nash. A paradigm shift was already noticeable at the last Venice Biennale, as the curator was Korean.

日本館にアメリカ人が選ばれたことを大変嬉しく思います。荒川ナッシュ医さん、おめでとうございます。前回のヴェネツィア・ビエンナーレでは、キュレーターが韓国人だったこともあり、パラダイムシフトが既に感じられました。

Ei Arakawa-Nash knows how to survive and work as a foreign artist in the US.

Unfortunately, I myself had to endure numerous horrific experiences that changed my personal life in Japan and cost me many tears and grief. Japanese curators and gallery owners ignore all of this.

I’ll try to list a few: learning Japanese from scratch, the bursting of the Japanese asset price bubble, discrimination by real estate agents, including expensive rents, being called “Gaijin” = “Aids-jin” (Foreigner = Person with AIDS), the loss of dignity due to the inhumanely high hurdles to obtaining permanent resident status, the earthquakes, a nuclear power plant disaster, and the coronavirus pandemic, as well as two divorces from my Japanese wives, being classified as a second-class person because, as a foreigner, it’s not possible to have your own family register, prohibition of separate surnames.

荒川ナッシュ医さんは、アメリカで外国人アーティストとして生き抜き、活動する方法を知っています。

残念ながら、私自身、日本での私生活を変え、多くの涙と悲しみを味わうことになる、数々の恐ろしい経験をしなければなりませんでした。日本のキュレーターやギャラリーオーナーは、こうしたことをすべて無視しています。

いくつか挙げてみます:ゼロからの日本語学習、日本の資産価格バブルの崩壊、高額な家賃を含む不動産業者による差別、外人と呼ばれること = エイズ人 (“Gaijin” = “Aids-jin”)、永住権取得への非人道的に高いハードルによる尊厳の喪失、震災、原子力発電所の事故、新型コロナウイルス感染症のパンデミック、そして日本人妻との二度の離婚、外国人であるがゆえに戸籍を持てないため二級市民扱いされること、夫婦別姓の禁止などです。

Ei Arakawa-Nash has mustered the courage to raise children with his husband. God is pleased with every child. In his case, the circumstances are very special and therefore very fascinating. I’m keeping my fingers crossed for this new family.

I know of several marriages in which, for a variety of reasons, no children could be conceived.

In this context, I would like to mention that in the 1980s, the LGBTQ community in West Berlin played a pioneering role. Friends of mine in Berlin followed a similar path.

My Italian relatives adopted an African child. My German high school teacher adopted a Vietnamese child in the 1970s.

荒川ナッシュ医さんは、夫と共に子供を育てる勇気を奮い起こしました。神はすべての子供を喜んでおられます。彼の場合は、状況が非常に特殊で、それゆえに非常に興味深いものです。私はこの新しい家族の幸せを心から願っています。

私は、様々な理由で子供が授からなかった結婚生活を何組か知っています。

この文脈で、1980年代に西ベルリンのLGBTQコミュニティが先駆的な役割を果たしたことを述べておきたいと思います。ベルリンに住む私の友人たちも同様の道を歩みました。

私のイタリア人の親戚はアフリカの子供を養子に迎えました。ドイツ人の高校の先生は、1970年代にベトナムの子供を養子に迎えました。

None of this, however, deters me from my conviction that “Family is the death of an artist.”

For financial reasons, I would never have been able to start a family as an artist in megapolis Tokyo. That is the sad fate, the human condition, of a Japanese artist with a foreign passport.

With his marriage and two children, Ei Arakawa-Nash manifests an artistic practice in which the private becomes political. Now things get exciting, as the general population in Japan is unprepared for this.

The family is the nucleus of society. The social contract within the state. With Arakawa-Nash as the representative of the Japan Pavilion, he will stir up, depending on the Japanese media coverage, the complexity of this social contract.

しかし、こうしたことがあっても、「家族はアーティストの死を意味する」という私の信念は揺るぎません。

私が経済的な理由から、東京メガポリスでアーティストとして家庭を築くことは決してできなかったでしょう。それが、外国のパスポートを持つ日本のアーティストの悲しい運命であり、人間の宿命なのです。

結婚と二人の子供を持つ荒川ナッシュ医は、私的なものが政治的なものになるアート実践を体現しています。日本の一般大衆がこれにまだ備えていないため、これからが楽しみです。

家族は社会の核であり、国家における社会契約(social contract)です。荒川ナッシュが日本館の代表として、日本のメディアの報道次第では、この社会契約の複雑さを浮き彫りにするでしょう。

It’s more than commendable that Ei Arakawa-Nash practices a certain “controlled vulnerability,” which was surely agreed upon with his husband. Not every artist shows their children in public, gossip also exists in the art world.

An oxymoron is evident in Ei Arakawa-Nash’s case, as artists are usually “socially dysfunctional”, but in this case, Arakawa-Nash, as the co-founder of a family, has taken on serious responsibility for the vulnerable lives of his two babies. I’m keeping my fingers crossed for their future.

荒川ナッシュさんが、夫と合意の上で「コントロールされた脆弱性」を実践していることは、称賛に値します。すべてのアーティストが子供を公の場に出すわけではなく、アート界にもゴシップは存在しています。

荒川ナッシュの場合、アーティストは往々にして「社会的に機能不全」であることが多いため、矛盾が生じています。しかし、今回、家族の共同創設者である荒川ナッシュさんは、二人の子供たちの脆弱な人生に対する重大な責任を担っています。彼らの未来がうまくいくよう、心から祈っています。

Much to the dismay of numerous gallery owners in Japan who publicly proclaim that there is no competition between art dealers and artists, a competitive world/struggle for survival actually exists in the Japanese art world.

Not every artist receives an award.

Not every artist gets into the Japan Pavilion.

Not every artist can exhibit in a museum.

日本の多くのギャラリーオーナーは、画商とアーティストの間に競争は存在しないと公言していますが、残念ながら日本のアート界には、生き残りをかけた競争の世界が存在します。

すべてのアーティストが賞を受賞できるわけではありません。

すべてのアーティストが日本館に展示できるわけではありません。

すべてのアーティストが美術館で展示できるわけではありません。

This time, Ei Arakawa-Nash was chosen from a strong field of competitors:

今回、荒川ナッシュ医は数々の強豪の中から選ばれました:

IMAZU Kei & Bagus Pandega 今津景とバグース・パンデガ

KOIZUMI Meiro 小泉明郎

SHIGA Lieko (withdrew) 志賀理江子(辞退)

SHIMABUKU Michihiro 島袋道浩

mé 目[mé]

YAMASHIRO Chikako 山城知佳子

The selection committee consisted of the following people:

選考委員会は以下の方々で構成されました:

KATAOKA Mami, Director, Mori Art Museum 片岡真実、森美術館館長

KURAYA Mika, Director, Yokohama Museum of Art 蔵屋美香、横浜美術館館長

MINAMI Yusuke, Curator, former Director of the Aichi Prefectural Museum of Art 南雄介、キュレーター、前愛知県美術館館長

NOMURA Shinobu, Senior Curator, Tokyo Opera City Art Gallery 野村しのぶ、シニア・キュレーター、東京オペラシティアートギャラリー

TATEHATA Akira, Director, Museum of Modern Art, Saitama 建畠晢、埼玉県立近代美術館館長

WASHIDA Meruro, Director, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa 鷲田めるろ、金沢21世紀美術館館長

Quote by Ei Arakawa-Nash, taken from The Japan Pavilion Official Website:

荒川ナッシュ医による引用、日本館公式ウェブサイトより:

“Now, my husband and I busily raise two children who are new members of the Asian diasporic community in Los Angeles. Recently, we re-watched the 1962 film “Being Two Isn’t Easy,” written by Natto Wada. Her script will be a reference point for my performative engagement at the Pavilion in 2026.”

「現在、夫と私はロサンゼルスのアジア系ディアスポラ・コミュニティの新しい一員である 2人の子供をせわしなく育てています。最近、和田夏十さん脚本の1962年の映画『私は二歳』をもう一度見ました。彼女の脚本は、2026 年の日本館の私のパフォーマティブな展開のヒントとなるでしょう。」

https://www.jpf.go.jp/j/about/press/2025/dl/2025-002.pdf

I would have loved to have had KOIZUMI Meiro for the Japan Pavilion.

The local art community, consisting of artists, gallerists, critics, curators, collectors, and audience, has greatly supported Koizumi. Me with prize money (see JCATP) and art work purchasing through the representative gallery MUJIN-TO Production. This means that the local ecosystem of the Japanese art world is actively involved in supporting its favorite artists.

日本館に小泉明郎氏を招聘できたら良かったのにと思います。

アーティスト、ギャラリスト、批評家、キュレーター、コレクター、そして観客からなる地元のアートコミュニティは、賞金(JCATP参照)や代表ギャラリーである無人島プロダクションを通じた作品購入などを通じて、小泉明郎さんを大いに支援してくれました。これは、日本のアート界における地元のエコシステムが、お気に入りのアーティストを積極的に支援していることを意味します。

The Japanese Contemporary Art Transparency Prize (JCATP) 2017 Recipient: KOIZUMI Meiro

https://jcatp.com/recipients/koizumi-meiro/

エスプリ・アーティスティック* 小泉明郎、丹羽良徳、折元 立身、グスタフ・クリムト、名古屋 覚

Esprit Artistique* KOIZUMI Meiro, NIWA Yoshinori, ORIMOTO Tatsumi, Gustav Klimt, NAGOYA Satoru

https://art-culture.world/articles/koizumi-meiro-niwa-yoshinori-orimoto-tatsumi-gustav-klimt-satoru-nagoya/

アルテス・ムンディ賞9のファイナリストに選ばれた小泉明郎さんに大きな注目

Artes Mundi 9 shortlisted KOIZUMI Meiro attracts considerable attention

https://art-culture.world/articles/koizumi-meiro-artes-mundi-9-小泉明郎/

This time, our ecosystem feels betrayed, because this opportunity will never come again. The selection committee failed here. They shot themselves in the foot, depriving the local art scene of vital, necessary energy and motivation.

One could lament whether my thoughts are misplaced, as I am questioning or criticizing the integrity of the election committee.

On the other hand…it is proof of how strong, eclectic and fascinating the Japanese art scene is, especially in a global context with top artists like KUSAMA Yayoi, NARA Yoshitomo, MURAKAMI Takashi, KAWAMATA Tadashi, SHIOTA Chiharu, ARAKI Nobuyoshi, SUGIMOTO Hiroshi, MORIYAMA Daido, MORIMURA Yasumasa, NISHI Tatsu, MOHRI Yuko, TANAKA Koki, AIDA Makoto. Because of us.

今回、我々のエコシステムは裏切られたように感じます。なぜなら、このような機会は二度と訪れないからです。選考委員会はここで失敗しました。彼らは自ら足を撃ち、地元のアートシーンから不可欠な活力とモチベーションを奪ってしまったのです。

選考委員会の誠実さに疑問を呈したり批判したりしている私の考えは的外れだと嘆く人もいるかもしれません。

一方で、、、これは、草間彌生、奈良美智、村上隆、川俣正、塩田千春、荒木経惟、杉本博司、森山大道、森村泰昌、西野達、毛利悠子、田中功起、会田誠などのようなトップアーティストを擁する世界的な文脈において、日本のアートシーンがいかに力強く、多様性に富み、魅力的であるかを証明しています。私たちのおかげですよ。

As mentioned above, I congratulated Ei Arakawa-Nash.

Personally, however, I am very sad about the “defeat” that we, the local art protagonists together with outstanding KOIZUMI Meiro, are now experiencing. My heart hurts.

Koizumi should have won. Besides the sadness, there is also a hint of anger.

Why?

Because KOIZUMI Meiro’s artistic practice is one of the many reasons I love Japan.

Capisci?!

Ciao d’Italia!🤘

前述の通り、荒川ナッシュ医さんには祝意を表しました。

しかしながら、個人的には、私たち地元の現代アートの主役である私たちが、そして傑出した小泉明郎さんと共に、今まさに「敗北」を味わっていることを、大変残念に思っています。胸が痛みます。

小泉さんは勝つべきだった。悲しみに加え、かすかな怒りも感じます。

なぜでしょうか?

なぜなら、小泉明郎のアート実践は、私が日本を愛する数ある理由の一つだからです。

Capisci?!

Ciao d’Italia!🤘

Reggio Calabria – Tokyo, International Art Workers’ Day 2025

レッジョ・カラブリア – 東京、国際アートワーカー・デー 2025

Mario A 亜 真里男

204 views 24 Nov 2024 トランスコスモス presents 松任谷正隆の…ちょっと変なこと聞いてもいいですか?」

で 放送しきれなかった内容をギュッと詰め込み、スペシャルエディットとしてお届けします。

ゲストは、パフォーマンスアーティストの荒川ナッシュ医さん

More about the Venice Biennale on ART+CULTURE:

Venice Biennale 2024 with the title: “Foreigners Everywhere”. Contemporary Art Star MOHRI Yuko @ Japan Pavilion. Can MOHRI challenge ‘L’Arte dei rumori’ by Italian Futurist Russolo?

ヴェネツィア・ビエンナーレ 2024のテーマ:「外人だらけ」。現代美術のスター 毛利悠子 @ 日本館。

https://art-culture.world/articles/mohri-yuko-毛利悠子/

塩田千春作:孤独と生命線の神秘な相関巣 (過去サイト・アーカイブの再投稿、2013年2月3日)

SHIOTA Chiharu: Mysterious Nest-specific Correlations Between Loneliness and Lifelines (repost from the archive, 2013/2/3)

https://art-culture.world/articles/shiota-chiharu-shiota-塩田千春/

2018年度「文化庁文化交流使」田中功起 ‘Japan Cultural Envoy’ 2018: TANAKA Koki

https://art-culture.world/articles/japan-cultural-envoy-2018-tanaka-koki/

私 (亜 真里男) と草間彌生、長い芸術の旅、アンプラグド

I (Mario A) and KUSAMA Yayoi, a long artistic journey, unplugged

https://art-culture.world/articles/mario-a-kusama-yayoi-草間彌生-亜真里男/

Up-date 2025/5/10

子のいない人生 当事者の葛藤 産みたくない理由つづる本

NHK 2025年5月9日

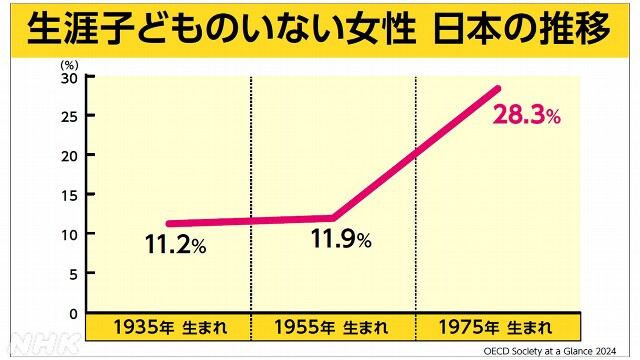

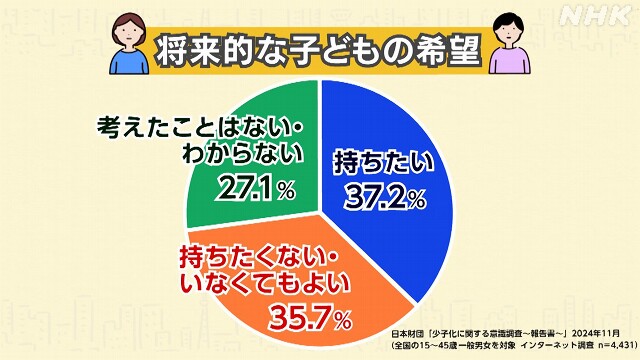

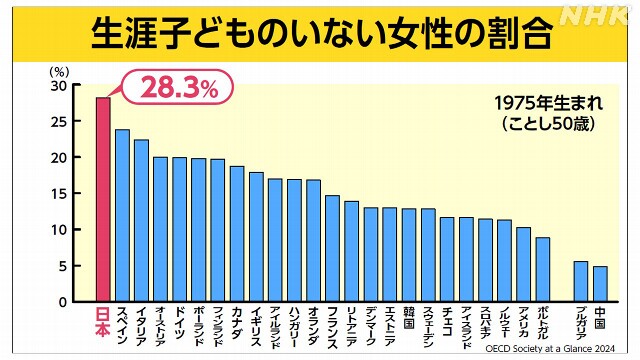

子どもを「持ちたくない・いなくてもよい」と答えた人は、2024年11月に公表された調査で、35.7%に上ります(日本財団「少子化に関する意識調査」)。

取材後記

月岡さんと同い年の私にとって、「子どものいる人生が当たり前」という考えはありませんでした。

しかし、取材を始めると、40代以上の世代や地方に長く住んでいた方からは、「親族や周囲のプレッシャーがまだある」「肩身が狭い」などの声が多く上がりました。なかでも、周りに自分と同じ立場の人が少ないという人ほど、自分の気持ちを周囲に打ち明けられず、苦しんでいると感じました。

また、出産する性である女性のほうが、男性よりも“子ども”の有無について、責任を感じやすい傾向にあることも分かりました(男性は“結婚”に責任を感じやすい傾向)。

時代は変わり続けているなかで、ようやく上げられるようになった声や、押し殺されてきた声があることを知っていただきたいとともに、一人ひとりの生き方が尊重される社会になってほしいと思います。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250509/k10014799731000.html

2025/11/25 up-date:

予算目標は1億円。

日本館設立70周年、2026年ヴェネチア・ビエンナーレへ向けた大規模支援活動が始動

ヴェネチア・ビエンナーレ2026に向け、日本館が大規模なファンドレイジングを実施することを発表した。

文・撮影=王崇橋(ウェブ版「美術手帖」編集部)

美術手帖 BT, 2025.11.21

世界子供の日にあたる11月20日、国際文化会館にて「日本館設立70周年記念 ファンドレイジング・イベント 2026年ヴェネチア・ビエンナーレ日本館を応援する会」が開催された。

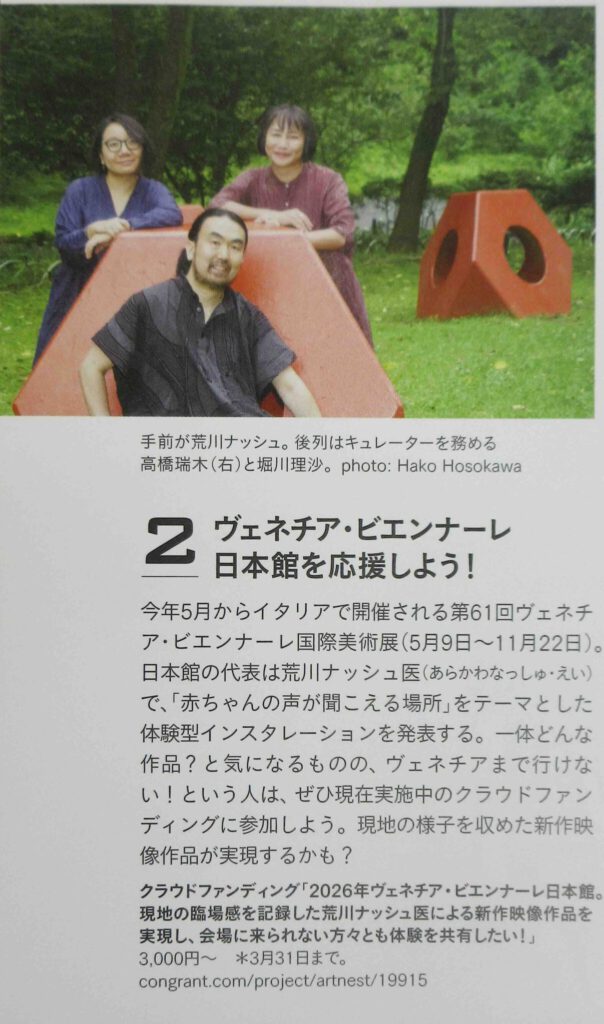

会場には、第61回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館代表作家の荒川ナッシュ医、共同キュレーターの高橋瑞木・堀川理沙らプロジェクトメンバーが登壇し、日本館の最新計画とファンドレイジングの必要性について説明が行われた。

日本館を主催する国際交流基金は、「作家の創造性を最大限尊重し、その実現に最善を尽くす」という方針のもと展示制作を進めている。しかし、世界的なインフレの長期化や急速な円安、ヴェネチアで高騰する宿泊費や輸送費、国際情勢の不安定化などの影響により、制作環境は年々厳しさを増している。

現在、日本館に割り当てられる展覧会制作の基本予算は2500万円だが、この金額では現地で競い合う他国の展示規模には及ばず、十分な制作環境の確保は難しいという。

ファンドレイジング・マネージャーの五十嵐三慧は、各国の予算規模の違いについて「アメリカ館は約8億円、ドイツ館は約2億円、韓国館も3300万円規模。交流イベントやレセプションを含め、国の威信をかけた大規模展示が行われます。いっぽう、日本館は限られた予算のなかで運営しており、現状のままでは十分な国際発信が難しいのです」と現状を語った。

荒川ナッシュ医は、日本と欧米の展示規模に差が生じる背景について、寄付文化の違いを指摘する。「日本館の展示費は2500万円ですが、運営費を含めると総額は5000万円規模になります。国からの支援は決して少なくありません。しかしアメリカやドイツでは、個人や財団からの寄付が桁違いに多い。日本ではまだ、ビエンナーレに寄付をする文化が十分に根付いていないことが大きな要因です。そもそもビエンナーレ自体の社会的認知が低いという課題もあります」。

full text, more @

https://bijutsutecho.com/magazine/news/headline/31719

Deepl-Translation:

Budget target: 100 million yen.

Large-scale fundraising campaign launched for Japan Pavilion’s 70th anniversary and 2026 Venice Biennale

The Japan Pavilion has announced a large-scale fundraising initiative for the 2026 Venice Biennale.

Text and photography by “O Takabashi”(?) (Web Edition “Bijutsu Techo” Editorial Department)

Bijutsu Techo BT, 2025.11.21

On November 20, World Children’s Day, the “Fundraising Event for the 70th Anniversary of the Japanese Pavilion: Supporting the Japanese Pavilion at the 2026 Venice Biennale” was held at the International House of Japan.

Project members including Ei Arakawa-Nash, the representative artist for the 61st Venice Biennale Japan Pavilion, and co-curators Mizuki Takahashi and Risa Horikawa took the stage to explain the latest plans for the Japan Pavilion and the necessity of fundraising.

The Japan Foundation, which organizes the Japan Pavilion, is advancing the exhibition production under the principle of “maximizing respect for the artist’s creativity and doing our utmost to realize it.” However, the production environment is becoming increasingly challenging each year due to the prolonged global inflation, rapid depreciation of the yen, soaring accommodation and transportation costs in Venice, and the instability of the international situation.

Currently, the basic exhibition production budget allocated to the Japan Pavilion is 25 million yen. However, this amount is insufficient to match the scale of competing exhibitions from other countries on-site, making it difficult to secure adequate production conditions.

Fundraising Manager Mie Igarashi described the disparity in national budgets: “The American Pavilion has approximately 800 million yen, the German Pavilion around 200 million yen, and the Korean Pavilion about 33 million yen. These are large-scale exhibitions involving exchange events and receptions, representing national prestige. In contrast, the Japan Pavilion operates within a limited budget, making it difficult to achieve sufficient international outreach under current conditions.”

Ei Arakawa-Nash points to differences in donation cultures as a key factor behind the disparity in exhibition scale between Japan and Western nations. “The Japan Pavilion’s exhibition costs are 25 million yen, but including operational expenses, the total reaches around 50 million yen. Support from the government is by no means small. However, in the US and Germany, donations from individuals and foundations are orders of magnitude larger. A major factor is that the culture of donating to the Biennale has not yet fully taken root in Japan. There is also the fundamental challenge that the Biennale itself lacks sufficient social recognition.”

full text, more @

https://bijutsutecho.com/magazine/news/headline/31719

Update 2026/1/27: